Autopsia di Dio

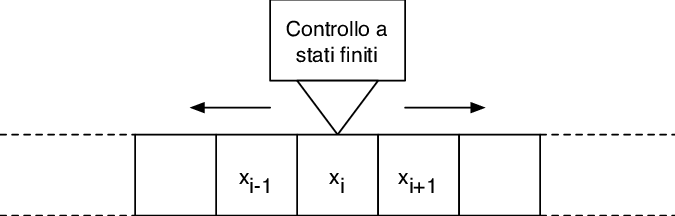

Ha un nastro lungo, molto lungo; praticamente infinito e monotonamente suddiviso in caselle quadrate, perlo più vuote, tutte uguali. In effetti, pur immaginandolo infinito, a sinistra se ne può vedere il margine. Là c’è una casella, la numero 1, e tutte le altre alla sua destra proseguono senza sosta, dalla 2 a quelle con numeri sempre più alti che via via si perdono all’orizzonte destro: un mondo vergine, da riempire con ciò che vi pare; anzi, no: per farlo potrete usare solo i simboli appartenenti a un alfabeto fatto di pochi, numerabili elementi (per mettere in evidenza il contrasto con l’infinità del numero delle caselle, potremmo dirlo un “alfabeto finito”).

Una testina, il cui funzionamento non è meglio precisato, “annusa” il nastro, lo scansiona; lo legge, pigra, una casella alla volta. La sua consapevolezza, la consapevolezza dell’intera “macchina”, non va oltre quella casella la quale gode di tutta l’attenzione possibile da parte della testina che vuole solo essere sicura di fare le cose per bene, senza prendere decisioni affrettate.

La testina quindi scansiona la casella alla ricerca di un segno, dopodiché confronta la sua lettura con la sua “etica meccanica”, il “codice di comportamento” che le hanno inculcato e che le impone di fare così e cosà se in quell’istante, in quella casella, ha letto quel dato simbolo appartenente al ristretto alfabeto composto dagli elementi ammessi e solo quelli. La sua infallibile etica gli spiega volta per volta cosa dire e cosa non dire, come correggere il già detto e, in alcuni casi, finanche come evitare di fare qualunque azione.

Il codice di cui si serve questa piccola e semplice unità pensante è composto da un elenco di regole di transizione che contemplano tutte le possibili letture (input) prevedendo per ognuna di esse una azione (output) che l’unità pensante dovrà far eseguire alla macchina: se in un certo stato la testina legge un particolare elemento, la macchina prevede che la testina faccia un’azione ben precisa tratta da un campionario limitato e non ambiguo di comportamenti ammessi che le sono stati “spiegati” dal programmatore. Potrebbe quindi scrivere, cancellare, riscrivere, lasciare vuota una casella che non conteneva nulla, spostarsi di una casella a destra, a sinistra o rimanere lì dove già si trova.

Questa a grandi linee è la famosa Macchina di Turing (MdT), un dispositivo ideale virtualmente capace, se solo si ha la pazienza di attendere tutto il tempo che prenderà il processo, che potrebbe essere anche molto lungo, per eseguire qualsiasi azione meccanica codificabile in una serie di azioni precise e finalizzate a fare qualcosa.

L’ideatore di questa macchina universale fu il famoso matematico inglese Alan Turing che ne parlò per la prima volta nel 1937 in un articolo dal titolo On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem.

In seguito, grazie alla sua decodifica dei codici segreti generati con la macchina Enigma ed usati dai tedeschi per criptare i dispacci contenenti i loro piani segreti di attacco, Turing ci consentì di vincere la seconda guerra mondiale, una circostanza da poco ricordata nel film The imitation game.

Ci sono varie versioni e definizioni di questa semplice macchina, tutte molto simili tra loro e tutte in grado di schematizzare i comportamenti dei moderni computer. Capire il suo funzionamento garantisce di poter comprendere quale sia la logica di base di tutti i dispositivi informatici che usiamo nella nostra quotidianità: quasi una confema di quel motto che affermava “se sai guidare la 500, sai portare anche la Mercedes”…

Per quanto detto fin’ora, una macchina del genere – capace com’è di schematizzare il funzionamento di tutti gli automi più o meno complicati che si stanno progressivamente impadronendo della nostra vita semplificandola, ma anche stimolando domande preoccupate su quello che sarà il futuro del genere umano posto di fronte a suoi simili di silicio – rappresenta il computer più semplice che esista.

Proprio per la sua capacità di rappresentare il comportamento dei moderni computer che proprio da essa derivano, si presta molto bene a esemplificare pure alcuni nostri meccanismi mentali ai quali, si sa, si ispira tutta la ricerca nel campo dell’intelligenza artificiale. E tra questi meccanismi ci sono anche quelli che generano musica, ovviamente.

Spiegare a un robot come suonare uno strumento è una delle tante scommesse con le quali da tempo ingegneri elettronici e informatici si stanno misurando, ottenendo risultati molto interessanti e dal momento che, se mai riusciremo a crearla, quella basata sul silicio è a tutti gli effetti una forma di vita aliena, questa ricerca rende più pressante e bisognoso di risposte un quesito che da sempre mi assilla e che, temo, rimarrà inevaso: come cambierebbe il nostro concetto di musica, anzi, come cambierebbe la stessa musica (intendendo con questo sostantivo soprattutto la sua composizione e non solo l’esecuzione), se a pensarla fossero esseri dotati non di dieci ma di venti dita? E se ne avessero 30? E se ne avessero… n con n maggiore di un qualsiasi numero grande a piacere?

Non essendoci validi motivi per supporre che il numero di quelle appendici… digitali debba essere per forza 5 per mano (ma nemmeno 10, 15, …), credo convenga prendere in considerazione qualcosa che possa rendere i nostri ragionamenti più universali. Questa esigenza di universalità rende il numero uno di sicuro più probabile, cosmico, necessario di qualsiasi altro: l’uso di diverse dita ovviamente parallelizza un processo che governa il singolo dito e parlare della musica che può essere composta ed eseguita usandone uno solo, fa assumere a queste mie considerazioni un vago carattere di postulato capace di farmi apprezzare certa musica monodica ancor di più di quanto io già non la ami.

In tal senso, mi sento chiamato in causa due volte dai miei stessi pensieri: sì perché, non so se ve ne siete resi conto, io suono uno strumento che, a dispetto del nome “armonica” che richiama alla mente sovrapposizioni di suoni a distanze tali da poter fornire tutte le combinazioni accordali più note della musica occidentale, è principalmente uno strumento solista monodico, appunto.

Ma i motivi di orgoglio monodico-matematico non finiscono certo qui.

A rendermi ancora più tronfio nel mio limite c’è una piccola intuizione, oramai un ricordo, che mi ha stimolato a scrivere questo articolo: doveva essere il 1990 o al più il ’91. All’epoca ero studente di Fisica con indirizzo Astrofisico all’Università di Arcavacata di Rende (di lì a poco avrei deciso di partire per andare a studiare Astronomia a Padova) e avevo deciso di seguire, tra gli altri, due corsi complementari intitolati T.A.C. e T.A.M.C., acronimi che stavano per Teoria degli Algoritmi e della Calcolabilità e Teoria e Applicazione delle Macchine Calcolatrici, entrambi tenuti dal professore Salvatore Di Gregorio1.

Il primo era un corso sui linguaggi formali, le grammatiche generative, le reti neurali, gli automi cellulari, … Il secondo, invece, era un corso di pura programmazione in Pascal. Per sostenere l’esame relativo al primo corso, ricordo che il professore mi affidò il compito di trovare un modo per simulare tramite automi cellulari la viscosità di una colata lavica che scende lungo il fianco accidentato di un vulcano (Di Gregorio si occupava e si occupa tutt’ora di simili studi applicati alla complessa dinamica dell’Etna). Un problema che tentai di risolvere scrivendo un programma (ovviamente in Pascal) nel quale, al procedere della colata, l’automa cambiava progressivamente la dimensione delle celle rimpicciolendole e arrivando quindi in breve tempo a fermarsi a causa di una viscosità per così dire “geometrica”.

Ricordo come mi fossi anche riproposto di fare delle misure dell’evoluzione di una colata di crema (ovviamente con dentro le “scorzette” di limone) che avevo chiesto a mia madre di prepararmi “per puri scopi scientifici”.

L’idea era di misurare, per una data inclinazione di una superficie prima liscia – poteva essere uno specchio da lavare molto bene, dal momento che era mia ferma intenzione mangiare successivamente la crema come premio per la ricerca compiuta – poi accidentata (uno specchio… “incidentato”?), il comportamento della dolce colata per poi confrontarlo con quello del mio automa programmato in modo da simulare quel sistema fisico.

Speravo che questo esperimento con la colata “cremica” potesse darmi un’idea dei tempi entro i quali fare intervenire il cambio di dimensioni dell’automa per rendere più verisimile la mia simulazione. Purtroppo non ci fu il tempo di fare nulla di ciò che desideravo: l’esame arrivò presto a sconvolgermi i piani e mi limitai a mangiare la crema compiendo così uno studio diverso, ma di sicuro appagante.

All’esame, trattandosi di un corso complementare, il professore mi favorì chiedendomi un argomento a piacere. Preso in contropiede dalla sua gentilezza (mi aspettavo di poter descrivere la mia simulazione e non avevo preparato nessun altro argomento in particolare), decisi di parlare, di certo in un modo un po’ diverso da come lui si aspettava, di macchine di Turing.

All’epoca ancora andavo in giro portando con me una Chromonica 270 della Hohner (negli anni Novanta non era per nulla banale trovare armoniche di marche diverse) dentro un fodero di cuoio fatto fare su misura da un artigiano. Aveva un passante che mi consentiva di tenerlo appeso alla cintura, evitando così di distruggere le tasche dei jeans che non resistevano al ripetuto sfregare degli spigoli di quello strumento. Detto per inciso, il fodero aveva anche una tasca supplementare nella quale trovava alloggio un piccolo cacciavite utile per tentare piccole riparazioni.

Allora l’idea mi apparve così, come un atollo che a un tratto si palesa a un naufrago perso in mezzo all’oceano, e subito nuotai per raggiungerne la riva: ricordo di aver estratto l’armonica dal fodero e di aver difeso, con una certa ostentata e inventata sicumera, l’idea che alla fin fine, con tutte le approssimazioni e revisioni del concetto informatico imposte dal caso in oggetto, quella nelle mie mani non era un’armonica, trattandosi piuttosto, a tutti gli effetti (era evidente!), di una Macchina di Turing musicale. Per la cronaca, l’esame andò benissimo (poi parlai anche della simulazione…).

Cercherò qui di riprodurre la mia arringa dell’epoca perché credo possa essere interessante per vari motivi di cui parlerò in coda a questo discorso.

Da un punto di vista un po’ più formale di quello adottato all’inizio di questo articolo, possiamo schematizzare una macchina di Turing nel seguente modo:

MdT = (K, s0, Φ, Σ, β, δ)

In questa descrizione a cinque campi i vari simboli rappresentano:

K il numero di stati possibili della macchina;

s0 è lo stato iniziale della macchina;

Φ è l’insieme dei possibili stati finali;

Σ è l’alfabeto della macchina, quindi l’insieme dei simboli che riconoscerà sul nastro (input) e l’insieme di quelli che su di esso eventualmente scriverà (output);

β è lo spazio bianco, ovvero una casella nella quale non vi sono simboli;

δ è la funzione di transizione tra gli stati, quindi il suo codice di comportamento.

Inoltre definiamo operativamente la configurazione della MdT.

Essa si indica nel seguente modo: (q, α), ovvero dallo stato corrente e dal simbolo presente sul nastro.

Un movimento della macchina, quindi una transizione da uno stato a quello successivo sarà di conseguenza descritto da una quintupla del tipo:

δ(qi, x) -> (qi±n, y, m)

con n ≤ i

che si interpreta nel seguente modo: partendo dallo stato qi e leggendo sul nastro il simbolo x appartenente al vocabolario Σ, la macchina decide, servendosi della funzione di transizione δ, che all’istante successivo si troverà nello stato qi±n in corrispondenza del quale scriverà il simbolo y e starà ferma o si sposterà di una casella a destra o a sinistra così come indicato da m, una variabile che può prendere i valori R, destra, “stai” e L, sinistra.

Le differenze tra il caso formalmente corretto e quello concreto costituito dalla Chromonica 270 (continuo a parlare di questo modello dal momento che ha i fori quadrati e non tondi come le Suzuki che ora, da endorser, uso) sono evidenti: innanzitutto il “nastro” che di certo non è cartaceo, né tantomeno infinito.

Il “mondo” musicale iniziato a sinistra con il foro uno termina infatti solo undici fori più in là, verso destra, ma questo di sicuro non va a diminuire le possibili combinazioni espressive ottenibili suonandola. Nutro comunque grande fiducia nel futuro: da tanto oramai uso armoniche con sedici fori e so di un modello da poco messo in commercio che ne conta addirittura venti.

Infinito, trema: noi armonicisti ti stiamo raggiungendo!

All’interno dei fori-caselle del nastro-imboccatura non è certo possibile scrivere alcunché. Numeri stampigliati sopra la cover superiore a parte, dobbiamo immaginare che dentro i fori quadrati vi siano incluse le iniziali con le quali nei paesi anglosassoni si indicano le note, ovvero l’alfabeto dell’Armonica di Turing, AdT: C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B. Se fosse possibile trattare l’imboccatura (o “bocchiera”) come un vero nastro cartaceo, nei fori troveremmo le seguenti stringhe di simboli:

Gli stati differenti della nostra AdT saranno almeno sei:

Gli stati differenti della nostra AdT saranno almeno sei:

1) Soffiato;

2) Aspirato;

3) Soffiato con il Registro premuto;

4) Aspirato con il Registro premuto;

5) Soffiato con il Registro a metà corsa;

6) Aspirato con il registro a metà corsa.

Dico “almeno” perché, a voler complicare le cose, potremmo includere le posizioni del corpo e delle mani, le diverse inclinazioni dell’armonica rispetto al piano contenente enrambe le labbra; suggerimenti circa quale tecnica di emissione tra il puckering o il tongue-blocking usare in un determinato passaggio, …

La funzione di transizione è data in questo caso dalla melodia immaginata dal musicista o dallo spartito. In entrambi i casi, è quella melodia scritta o immaginata a imporre di muoversi attraverso lo strumento per andare a selezionare sequenzialmente, nel tempo, le note da suonare.

Ciò che quindi accade sul nastro è che la “testina” (ovviamente questa non vuole essere una offesa rivolta all’armonicista) che, ad esempio, apprende la funzione di transizione leggendola sullo spartito, “acquisisce” la nota “segnata” nel foro sul quale si trova in quel dato istante e la confronta con quella che la funzione gli impone di suonare. Se non è quella, si sposterà di un foro alla volta (anche nei “salti” più lunghi si passa sempre sui singoli fori…) a destra o a sinistra e una volta “acquisita” la nota cercata in una particolare casella-foro, invece di scrivere come farebbe una MdT, la testina suonerà l’AdT in accordo con lo stato indicato.

Come è ovvio che sia, il discorso sin qui sviluppato può essere pensato anche in relazione alle altre tipologie di armoniche come la diatonica che avrebbe dei campi specifici per le note da ottenere con il bending, la tremolo, la accordi, la bassi. Per quest’ultima il discorso sin qui sviluppato è addirittura più valido che per le altre in quanto in questa tipologia di strumento vi è una sola nota per foro.

Oltre a essere stata per me un’occasione per compiere un mio viaggio a ritroso nel tempo, un vero e proprio Amarcord domenicale, il discorso sin qui sviluppato potrebbe consentire davvero di spiegare a un automa come suonare l’armonica ma, al di là di questa applicazione per il momento, ma ancora per poco, definibile fantascientifica, credo che la maggiore utilità, se ve ne è una, di questa matematizzazione del suonare sia un’altra: ne approfitto per proporre qui una mia idea circa una possibile scrittura per armonica – da sempre un problema che, non essedovi una via “canonica” (del resto, fatta eccezione per alcuni segni davvero indispensabili, gli altri strumentisti non pretendono mai dai trascrittori tutte le facilitazioni grafiche di cui dimostrano di abbisognare gli armonicisti restii a imparare a leggere la musica), tutti risolvono in modi diversi – che ritengo possa risultare più precisa di altre.

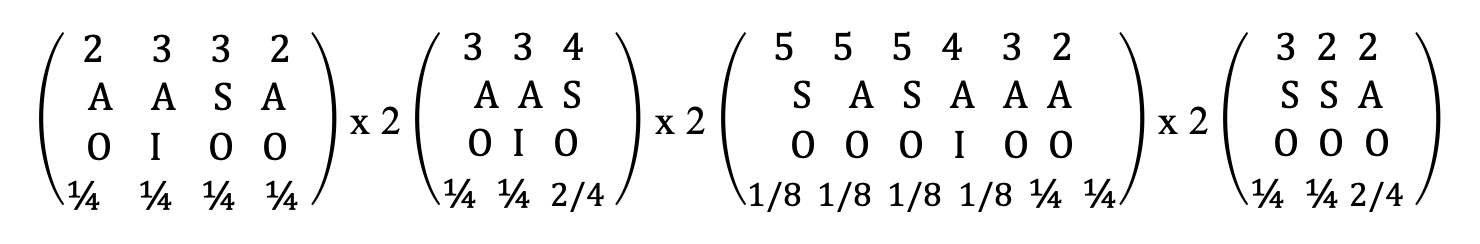

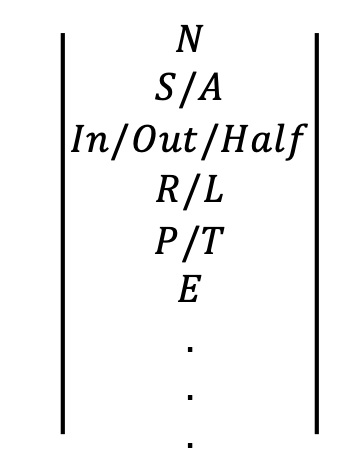

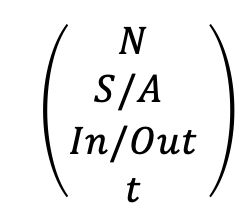

Parlo dell’uso di un vettore colonna che, posto al di sotto della nota segnata sullo spartito, spieghi nel dettaglio lo stato dell’automa (testina + nastro = armonicista + strumento), ovvero tutto ciò che deve essere fatto per suonare correttamente la nota lì indicata. In effetti, potrebbe trattarsi di un modo di scrivere la musica utile per tutti gli strumenti ma, come già detto, preferisco qui riferirmi all’armonica, strumento che conosco meglio e che strutturalmente credo regga molto bene il confronto con una MdT.

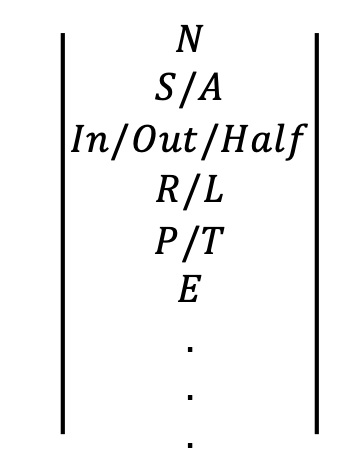

In questo vettore potrebbero esservi vari campi. Più ve ne sono, meglio viene definita l’esecuzione della nota, anche se eccedere con il loro uso potrebbe inficiarne la leggibilità.

I campi essenziali per una cromatica potrebbero essere i seguenti:

Un vettore nel quale:

–N indica il numero del foro;

-S/A indica se la nota deve essere soffiata o aspirata;

-In/Out/Half è un’istruzione che dice quale debba essere la posizione del registro;

-R/L suggerisce, nel caso di un passaggio in cui risulta più opportuno usare il Tongue–Shifting se la nota va suonata usando il lato destro (Right) o sinistro (Left) della lingua;

-P/T sta per “puckering” o per “Tongue-blocking”, ecc…

-E sta per “Espressione”, un campo che potrebbe assumere i valori f, ff, fff, p, pp, ppp, …

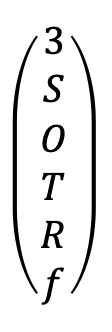

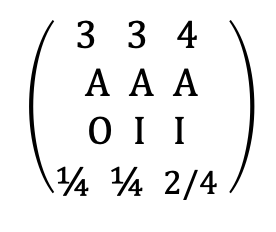

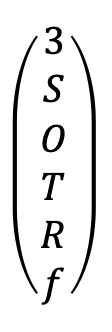

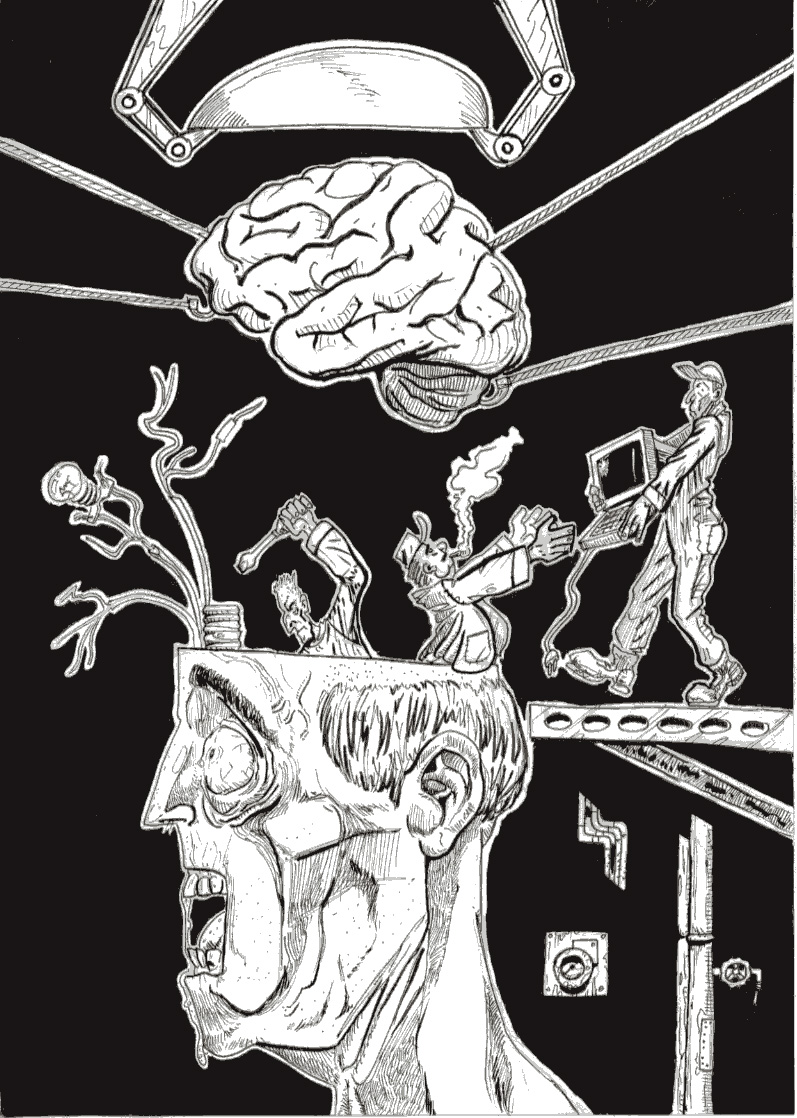

Ad esempio, con il vettore colonna seguente:

si comanda al musicista di posizionare la bocca sul terzo foro (3) e di soffiare (S) forte (f) senza premere il Registro (O) usando il Tongue-Blocking (T) classico, ovvero con l’aria che transita nello spazio lasciato libero a destra (R) della lingua e a sinistra del margine destro della bocca (nel caso si voglia suggerire l’uso della tecnica del Tongue-Shifting, si dovrebbe pure prevedere la possibilità diutilizzare il valore L, ovvero “left”, di quel campo che prevede di incanalare il flusso d’aria a sinistra della lingua).

Ovvio che, nel caso in cui il quarto campo dovesse essere una P, parametro che suggerisce di suonare quella particolare nota privilegiando la tecnica del Puckering, non avrà senso usare il quinto campo R/L in quanto il foro ricavato col solo stringere le labbra sarà centrale.

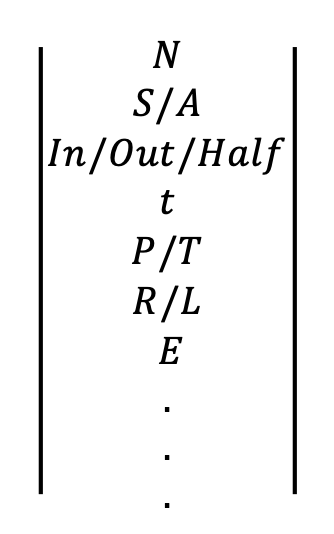

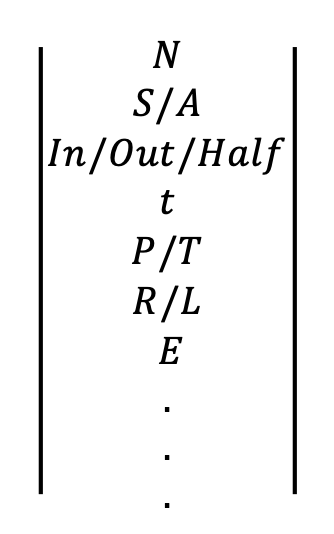

Per coloro i quali proprio non vogliono imparare a leggere la musica, questo modo di annotare l’intero “calcolo” della AdT da sviluppare per suonare un brano, presenterebbe rispetto alla “tablatura” il vantaggio di dare non solo indicazioni circa l’intensità espressiva da usare in un certo passaggio, ma anche la durata della singola nota, della quale non viene più data una descrizione grafica, preferendone una numerica: semibrevi, minime, crome, semicrome, biscrome, semibiscrome, verrebbero usate non più come segni per alcuni difficili da interpretare, ma esplicitandone il valore numerico all’interno del vettore colonna che potrebbe così prendere la forma:

con l’aggiunta del simbolo t che indica la durata temporale della nota e che, come è noto, potrebbe prendere i seguenti valori: 4/4, 2/4, ¼, 1/8, 1/16, 1/32/, 1/64 o quelli puntati come, ad esempio, ¼ + 1/8.

Questa notazione consentirebbe a chiunque di affrontare seriamente lo studio della musica mediante l’uso del metronomo, con l’ulteriore vantaggio che un qualsiasi brano diverrebbe rappresentabile mediante una matrice m x n con n pari al numero totale di note che compongono la melodia ed m pari al numero di campi scelti per rappresentare la singola nota: campi che, al mutare delle esigenze, non dovrebbero necessariamente essere sempre uguali.

Proprio per questo, così come si fa per le alterazioni in chiave o altre indicazioni che rimarranno pressocché immutate fino alla fine della sua esecuzione, andrebbero dichiarati a inizio brano.

L’uso di tali vettori colonna potrebbe tornare utile anche a chi, pur conoscendo la musica e pur sapendo leggere uno spartito, senta la necessità di annotare aspetti interpretativi che normalmente richiedono annotazioni spesso astruse. Il vettore è per sua stessa natura un oggetto flessibile che si presta quindi a tutti gli usi intermedi tra una pura notazione classica e una notazione nella quale si adotti esclusivamente una modalità di scrittura vettoriale come, ad esempio, quella che propongo nell’esempio che segue.

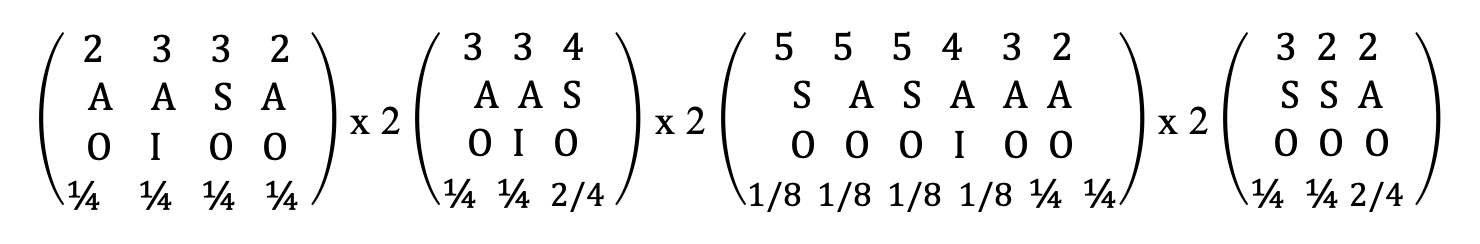

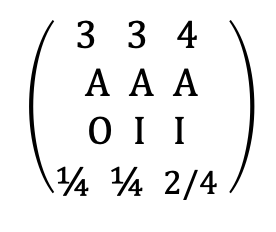

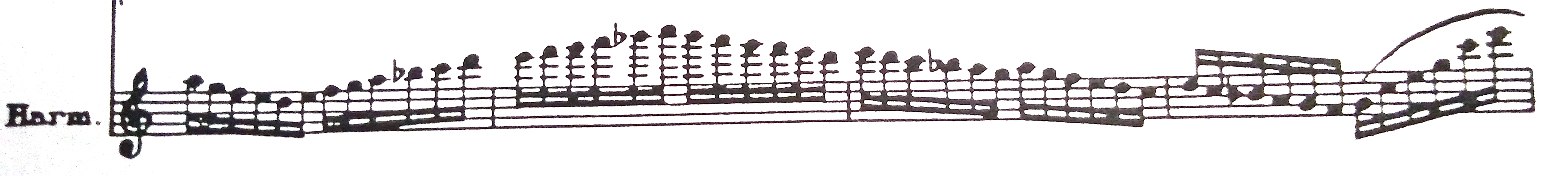

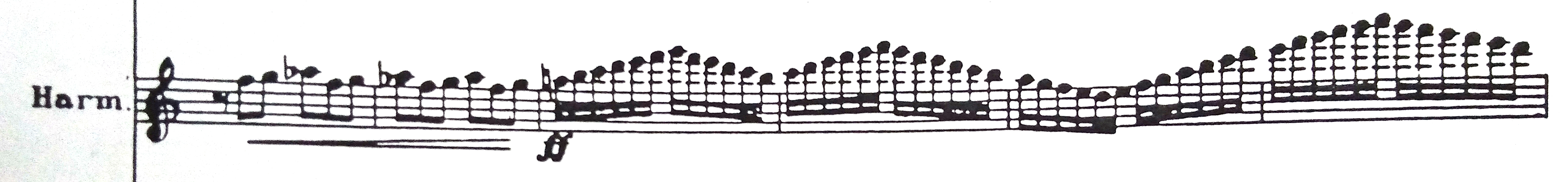

Volendo applicare il metodo che sto proponendo a un tema semplice e noto, ho scelto il motivetto intitolato, almeno credo, Fra’ Martino Campanaro. La tonalità che ho scelto è quella di Fa che mi serve per dare compendiare un po’ di stati possibili (note soffiate, aspirate, aspirate con il registro premuto) pensata per un armonicista che suoni usando il puckering.

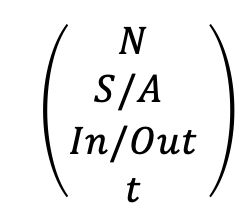

I campi che indicherò nella matrice sono i seguenti:

Ed ecco la trascrizione del brano:

Data la struttura dell’armonica cromatica e la classica disposizione delle note al suo interno, faccio notare come verrebbe molto facile indicare una “diteggiatura” diversa delle note. Ad esempio, di seguito ecco una alternativa alla seconda matrice:

Data la struttura dell’armonica cromatica e la classica disposizione delle note al suo interno, faccio notare come verrebbe molto facile indicare una “diteggiatura” diversa delle note. Ad esempio, di seguito ecco una alternativa alla seconda matrice:

Versioni più povere di campi, se poste al di sotto di una nota scritta sul pentagramma, potrebbero comunque aiutare a compendiare tutte quelle informazioni che, in aggiunta a quelle già espresse dalla forma della nota e dalla sua posizione, servono a capire come prenderla sullo strumento, come intenderne l’interpretazione, quale intensità darle, …

Versioni più povere di campi, se poste al di sotto di una nota scritta sul pentagramma, potrebbero comunque aiutare a compendiare tutte quelle informazioni che, in aggiunta a quelle già espresse dalla forma della nota e dalla sua posizione, servono a capire come prenderla sullo strumento, come intenderne l’interpretazione, quale intensità darle, …

Immagino qualcuno obietterà che la lettura di un vettore del genere non possa essere così veloce come quella offerta da un pentagramma, ma credo si tratti solo di una questione di abitudine. In fondo, dopo aver riconosciuto la posizione di una nota su un particolare rigo o in uno spazio e avere trasformato questa informazione grafica in un nome, quindi in una altezza, il nostro cervello prosegue decodificandone, tramite la forma del segno sullo spartito, la sua durata convertendola da valore grafico a valore numerico.

Una volta identificata la nota e la sua durata, il nostro occhio-testina legge tutta una serie di altre indicazioni poste al di sopra e al di sotto di essa e messe lì per aiutarci a capire le reali intenzioni del compositore o dell’arrangiatore che in quel tal punto richiedono quando lo staccato, quando il legato o chissà cos’altro ancora.

Esplicitare l’altezza e il valore numerico della durata di una nota e parametrizzare quante più informazioni possibili potrebbe tradursi in un risparmio di qualche tipo (tempo, fatica mentale, stress, …) e sospetto che a lungo andare offrirebbe vantaggi superiori in quanto a precisione sia nella scrittura che nell’interpretazione di un brano.

Inoltre ci avvicinerebbero alla stessa logica che – lo dico senza saperlo per certo, ma supponendolo per motivi che hanno a che fare con quanto detto circa i processi descrivibili con la macchina ideale di Turing – usa il computer nel compilare le richieste che gli facciamo pervenire quando scriviamo uno spartito con un qualsiasi editor musicale.

Ricordo fin dai tempi del ginnasio che le favole di Esopo terminavano tutte con la frase O mutos deloi oti …, ovvero la favola insegna che… Volendo a tutti i costi trovare una morale o, meglio, una sintesi, un messaggio da comunicare a valle di queste considerazioni, direi che potrebbe trattarsi del seguente: i paragoni attuati tra il mondo della musica suonata con l’AdT e il mondo dell’automazione sembrano dirci che prima di fare, di essere o di ritenerci “artisti”, dobbiamo dedicare una fase anche molto lunga della nostra esistenza a diventare dei diligentissimi automi alle prese con il problema di rendere puliti, precisi, veloci (praticamente degli… automatismi) determinati gesti e azioni da compiere con lo strumento.

Una volta immagazzinata bene l’informazione tecnica, un obiettivo che richiede anni e anni di studio “da automa”, si può passare a tentare di fare arte, qualsiasi cosa questo voglia dire.

Abbiamo in casa “grandi artisti” e grandi maestri cui ispirarci: il tostapane, il frullatore, la sveglia, …, il computer: strumenti capaci, in assenza di guasti, di fare e rifare la stessa performance con immutato vigore e precisione. Quale migliore esempio cui ispirarsi per raggiungere l’obiettivo di poter dire di conoscere un brano?

Mi ricordo che tanti anni fa, un docente di informatica, parlando di come affidiamo all’elaboratore elettronico il compito di effettuare procedure di calcolo per noi lunghe, tediose, insidiose, difficili, …, definì questa macchina “uno scemo veloce”.

Credo proprio che il lavoro tecnico da compiere sullo strumento ci renda o si vorrebbe che ci rendesse, se non proprio uguali, molto simili a degli “scemi veloci”. Conosco persone che, pur non brillando per particolari doti cognitive, sul loro strumento musicale riescono a riprodurre alla perfezione passaggi difficilissimi estrapolati da esibizioni famose dei loro artisti preferiti.

Probabilmente si tratta di arte. Probabilmente no. Caso strano, spesso capita che uno stupido capace di manifestare simili insospettabili capacità, venga più facilmente di altri indicato come “vero artista”. Sospetto che capiremo quale sia il limite fra arte e certi tipi di “alto artigianato” solo quando sapremo davvero costruire un cervello umano artificiale, un obiettivo ambizioso che non può prescindere dalla comprensione di cosa sia anche quella che chiamiamo intelligenza emotiva.

Qualcuno di sicuro obietterà che però noi umani non siamo dei robot, che i nostri cervelli non sono certo artificiali, che noi abbiamo un’anima, ecc. Tutte obiezioni che un riduzionista sfegatato come chi scrive si sente da sempre ripetere, quasi si tratti di un mantra ritenuto necessario e capace di scongiurare il pericolo di perdere la nostra umanità.

A parte il fatto che la ripetitività di queste pseudo-obiezioni sortisce proprio l’effetto di farmi apparire chi le muove un computer portatile nel quale è stato installato uno dei software più diffusi, quello che va sotto il nome multiforme di “comune buon senso”, personalmente sono convinto che l’animale uomo sia sì una macchina estremamente complessa, interessante, creativa, dotata di una coscienza di sé, … ma pur sempre una macchina.

La meccanica applicata degli ortopedici, l’idraulica dei pneumologi, degli angiologi e dei cardiologi, l’ottica degli oculisti, … sono tutte discipline alle quali ci affidiamo e che, lo sappiamo bene, aspirano a comprendere il funzionamento di singoli settori del nostro corpo supponendo che sia sempre possibile trovare l’incastro con gli altri settori per andare a ricostruire il complesso del nostro corpo intero (la mappa potrebbe essere il territorio, se solo la mappa fosse di dimensioni 1:1…).

Ci affidiamo a loro esattamente come affidiamo la nostra automobile all’elettrauto, al carrozziere, al gommista, … tradendo così la consapevolezza che le cose in fondo stanno proprio così: siamo macchine, circuiti, impianti fatti da pezzi; e, forse, proprio per questo, siamo a pezzi.

Illustrazione già pubblicata in un SISSA News, oramai defunto house-organ della S.I.S.S.A. di Trieste, rivista per la quale ho lavorato per una decina d’anni

L’elettronica di psichiatri e neurologi non credo faccia eccezione, e questo è ciò che più ci terrorizza. La possibilità di essere ridotti a circuiti o di essere pensati da qualcuno, anche solo per un istante, come macchine “senza anima”, credo sia una delle paure che, pur esistendo da sempre, si profila ogni giorno di più come lo spettro del mondo che verrà: un mondo nel quale, è evidente, condivideremo il pianeta con copie silicee di noi stessi. Copie che col passare del tempo diventano progressivamente più capaci di atteggiamenti fino a oggi ritenuti esclusivo appannaggio di noi umani.

Ieri sera ero a un concerto blues. Eravamo in tanti ad assistervi, la musica era decisamente piacevole, i musicisti davvero bravi. Per chi tra noi sapeva suonare, era facile capire quali fossero gli ingredienti fondamentali di quella alchimia instauratasi tra musicisti e pubblico. La scala giusta lì, il cromatismo là, l’accordo un po’ dissonante piazzato al punto giusto, la voce roca, da lametta che raschia, gli atteggiamenti sprezzanti e al contempo dimessi di chi conosce la vita e in parte la subisce, in parte reagisce; un certo tipo di vestiti e movenze, la vera o simulata partecipazione emotiva che traspariva dalle pieghe dei volti, ecc.

Si tratta di cose note, così tanto note che tutti ci affrettiamo a capirle, a impararle, a rifarle, ad applicarle fintanto che non scopriamo di riuscire anche a noi a usarle. A un certo punto, come per magia, dopo aver tanto provato, ecco che tutto funziona: tu sei un musicista che suona bene quel genere, che merita quel posto sul palco. D’altro canto, gli spettatori, non estranei a una analoga, lunga formazione “da pubblico”, ti tributano il loro apprezzamento con esclamazioni, gesti, rantoli, urletti, applausi, retoriche, … nella migliore tradizione di quel genere di spettacoli.

Durante il concerto di ieri, per un attimo mi è capitato di estraniarmi e ho avuto la sensazione – forse complice la mia posizione laterale rispetto alla platea e il fatto di stare in piedi – di riuscire a oggettivizzare me, gli astanti, i musicisti. Inizialmente è stato spiazzante, poi deprimente. Immediatamente dopo mi è sembrato tutto estremamente ridicolo: eravamo tutti lì, convenuti per riprodurre con tutti i suoi cliché un rito antico: uno di quelli (tanti) che ci servono per confermarci di avere un’anima, di essere “veri”, di non essere macchine, noi.

Tecniche. Non stiamo parlando di altro che di tecniche.

Belle, efficaci, capaci di darci emozioni irrinunciabili anche per il sottoscritto che gode indistintamente, come tutti, a stare sia sotto che sopra al palco. Ma se è una tecnica a generare piacere e sensazione di bellezza, mi sembra impossibile che non vi sia un retino, un contenitore sagomato in un certo modo particolare, …, un circuito mentale predisposto ad attivarsi in presenza di quei segnali così precisi da essere riproducibili.

Ovvio che il genio, colui che “ha talento”, si distinguerà dagli altri: sarà quello che, nell’usare le regole del gioco, si distinguerà per la sua abilità nel proporle, magari funanbolicamente, al momento giusto e/o in forme nuove, suggerendo così piccole e grandi variazioni del gioco2.

In ogni caso, anche il suo modo di giocare potrà essere studiato, anzi, viene studiato, per capire in cosa consista la vera magia del suo approccio all’arte. Il tocco sullo strumento, che si tratti di pennello, corda, tasto, ugola, penna, … non sarà facilmente riproducibile, ma la struttura del suo discorso artistico sì, e in molti si adopereranno per studiarlo, sviscerarlo, insegnarlo.

Perché?

Semplice, o almeno a me pare tale: perché ancora una volta si tratta di una tecnica.

Perché tutto è il frutto dell’attivazione di un processo cognitivo e imitativo riconducibile – un giorno sono sicuro che lo dimostreremo – a quello di una MdT.

Per quanto mi riguarda, pur non essendo del tutto immune a queste paure da nuovo millennio, ritengo che l’arte riconosciuta come tale, quella “capace di dare emozioni alla nostra anima”, altro non sia se non una somma incredibile di errori di lettura/trascrizione delle nostre MdT3. Errori che, a differenza di tutti gli altri, che compiamo di continuo e che sono chiaramente, irrimediabilmente errori, per qualche motivo cognitivo sono diventati graditi, riconoscibili, immagazzinabili, “ricordabili”. Se ho ragione, una volta capito il resto, anche questo, soprattutto questo potrà essere riprodotto senza grandi fatiche: le macchine impareranno da noi come sbagliare in modo da creare estasi, godimento, piacere estetico, …

In conclusione, rigardandoci come automi, a furia di “togliere la cera e mettere la cera”, potremo anche arrivare a suonare tutti Giant Steps senza problemi. Facciamolo ora, finché siamo in tempo: approfittiamo di questo momento storico perché la nostra segreteria telefonica ancora non si è accorta di quanto, secondo i nostri stessi canoni di bellezza, potrebbe farlo meglio di noi. Canoni che un giorno, ne sono sicuro, sapremo scrivere sottoforma di matrici numeriche.

Quel giorno finalmente capirò come può essere la musica pensata, composta e infine suonata da esseri che hanno un numero di dita di molto superiore a cinque.

SZ

1 – http://www.fis.unical.it/news.php?nid=1798#.XXYeqyVS_OQ

2 – So che viene difficile credere che ciò che dico sia possibile, specie pensando alla musica di Chopin, di Beethoven, … agli affreschi di Michelangelo, ecc. Eppure, se penso alla rappresentazione di un oggetto o a quella di uno nostro stato interiore, non posso che far risalire le loro opere a meravigliose deviazioni da quella che dovrebbe essere la “vera” rappresentazione che, pur se possibile, non sarà mai la nostra rappresentazione. Qualsiasi artista non fa altro che introdurre un proprio “bias” che risulta essere la sua cifra artistica, il suo tratto, il suo tocco particolare che, per quanto detto, credo possa essere fatto risalire solo alla fortunata propagazione di un errore all’interno dei circuiti del nostro elaboratore mentale.

3- Ne ho già parlato in un mio articolo intitolato … e tornammo a riascoltar le stelle, pubblicato nel numero 3 del trimstrale Il Giornale di Astronomia, House-Organ della Società Italiana di Astronomia (SAIt), uscito nel Settembre 2013.

Gli stati differenti della nostra AdT saranno almeno sei:

Gli stati differenti della nostra AdT saranno almeno sei:

Data la struttura dell’armonica cromatica e la classica disposizione delle note al suo interno, faccio notare come verrebbe molto facile indicare una “diteggiatura” diversa delle note. Ad esempio, di seguito ecco una alternativa alla seconda matrice:

Data la struttura dell’armonica cromatica e la classica disposizione delle note al suo interno, faccio notare come verrebbe molto facile indicare una “diteggiatura” diversa delle note. Ad esempio, di seguito ecco una alternativa alla seconda matrice: Versioni più povere di campi, se poste al di sotto di una nota scritta sul pentagramma, potrebbero comunque aiutare a compendiare tutte quelle informazioni che, in aggiunta a quelle già espresse dalla forma della nota e dalla sua posizione, servono a capire come prenderla sullo strumento, come intenderne l’interpretazione, quale intensità darle, …

Versioni più povere di campi, se poste al di sotto di una nota scritta sul pentagramma, potrebbero comunque aiutare a compendiare tutte quelle informazioni che, in aggiunta a quelle già espresse dalla forma della nota e dalla sua posizione, servono a capire come prenderla sullo strumento, come intenderne l’interpretazione, quale intensità darle, …

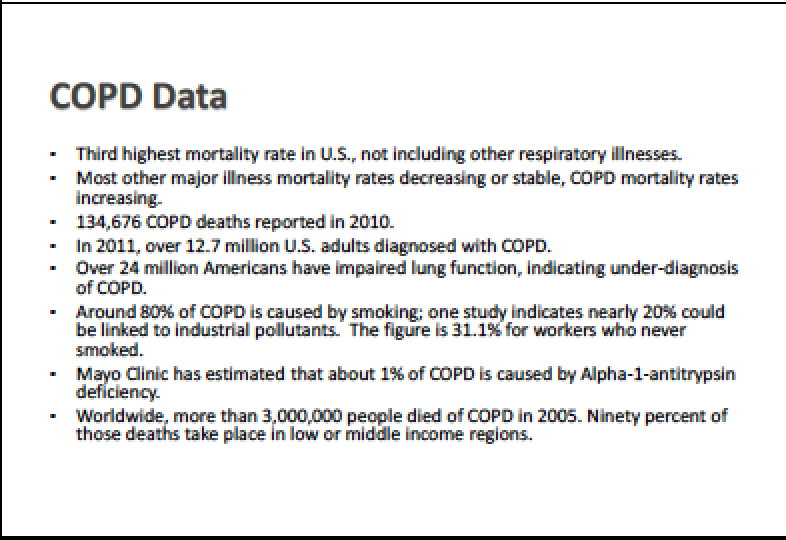

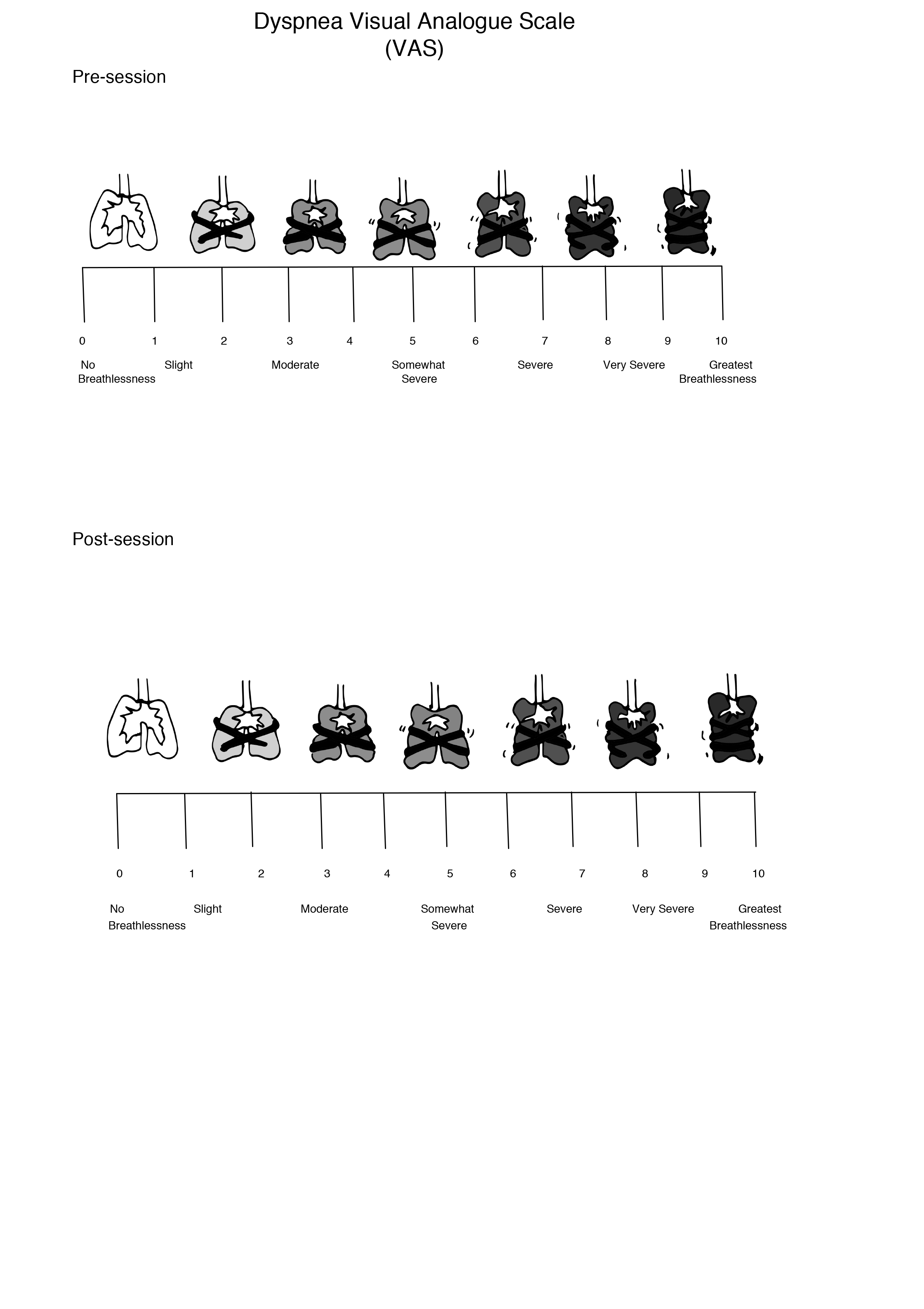

Quando gli autori dell’articolo si riferiscono a problemi dell’apparato respiratorio – problemi che, come si evince dalle due tabelle che trovate di seguito, affliggono una fetta notevole della popolazione americana e, immagino, mondiale – gli autori intendono tutte quelle malattie riassumibili con l’acronimo COPD che sta per Chronic Obstructive Pulmonary Disease, ovvero

Quando gli autori dell’articolo si riferiscono a problemi dell’apparato respiratorio – problemi che, come si evince dalle due tabelle che trovate di seguito, affliggono una fetta notevole della popolazione americana e, immagino, mondiale – gli autori intendono tutte quelle malattie riassumibili con l’acronimo COPD che sta per Chronic Obstructive Pulmonary Disease, ovvero  disfunzioni che limitano le capacità respiratorie di un individuo con conseguenze disastrose sulla qualità della sua vita: non è infrequente, infatti, che in pazienti affetti da queste patologie , oltre a tristezza, pessimismo, depressione, bassa autostima, …, si riscontrino finanche tendenze suicide più o meno marcate.

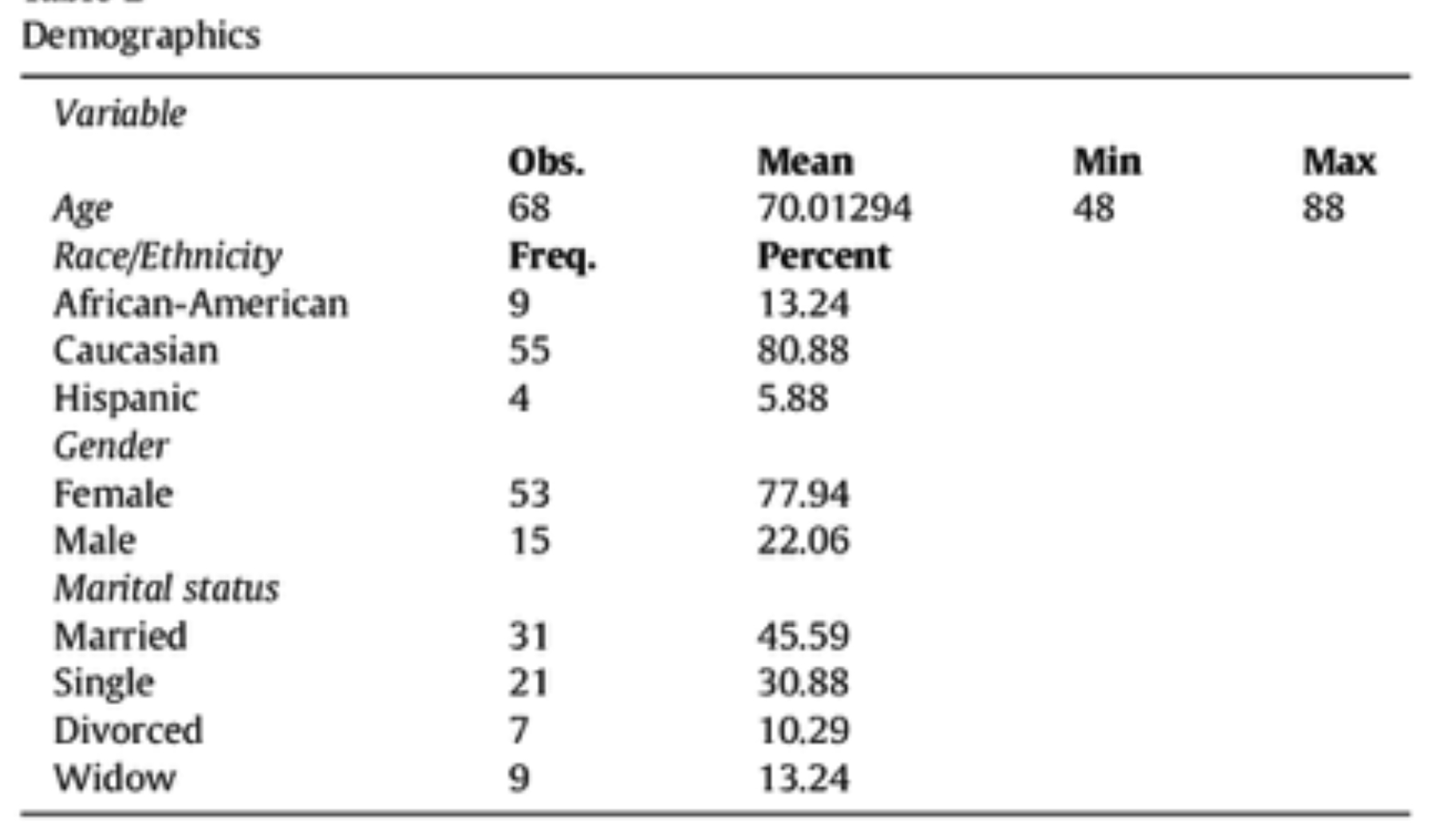

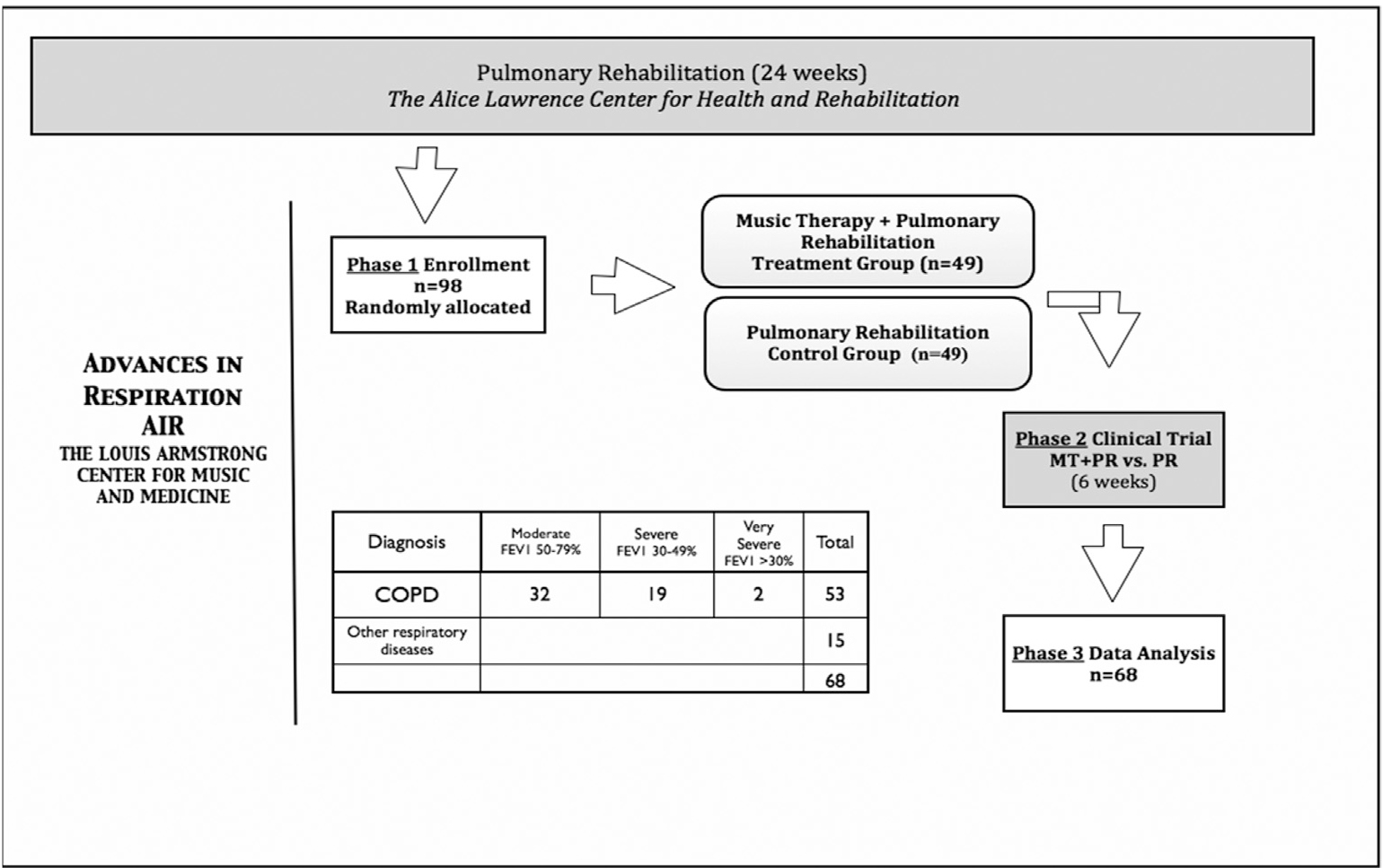

disfunzioni che limitano le capacità respiratorie di un individuo con conseguenze disastrose sulla qualità della sua vita: non è infrequente, infatti, che in pazienti affetti da queste patologie , oltre a tristezza, pessimismo, depressione, bassa autostima, …, si riscontrino finanche tendenze suicide più o meno marcate. Lo studio è durato ben cinque anni, dal 2008 al 2013 e, come si evince dalla tabella di seguito, ha coinvolto inizialmente 88 persone dei due sessi aventi un’età compresa tra i 48 e gli 88 anni, suddivisi con un processo automatico e casuale nei due gruppi: quello impegnato nella terapia integrata (Terapia Musicale, Visualizzazione grafica delle proprie condizioni fisiche – tra poco lo capiremo meglio – sommate alla Terapia Polmonare Standard) e l’altro parallelamente impegnato in quella standard.

Lo studio è durato ben cinque anni, dal 2008 al 2013 e, come si evince dalla tabella di seguito, ha coinvolto inizialmente 88 persone dei due sessi aventi un’età compresa tra i 48 e gli 88 anni, suddivisi con un processo automatico e casuale nei due gruppi: quello impegnato nella terapia integrata (Terapia Musicale, Visualizzazione grafica delle proprie condizioni fisiche – tra poco lo capiremo meglio – sommate alla Terapia Polmonare Standard) e l’altro parallelamente impegnato in quella standard. In seguito il campione si è ridotto a 68 persone in quanto 30 dei soggetti coinvolti, a causa di vari motivi tra i quali anche il complicarsi improvviso delle condizioni fisiche di alcuni di loro, non sono riusciti a completare il numero di incontri previsto.

In seguito il campione si è ridotto a 68 persone in quanto 30 dei soggetti coinvolti, a causa di vari motivi tra i quali anche il complicarsi improvviso delle condizioni fisiche di alcuni di loro, non sono riusciti a completare il numero di incontri previsto. Come si può vedere dalla figura, in essa vi sono rappresentati polmoni liberi e polmoni a vari livelli sofferenti per costrizioni che ne limitano la portata.

Come si può vedere dalla figura, in essa vi sono rappresentati polmoni liberi e polmoni a vari livelli sofferenti per costrizioni che ne limitano la portata.

Una velocità che, come qualsiasi altro parametro, può essere allenata fino a incontrare il limite fisico che ognuno di noi ha trascritto nei suoi geni: la qualità delle fibre muscolari e la frazione di quelle veloci e di quelle resistenti allo sforzo prolungato varia da individuo a individuo e – cosa che si evince facilmente osservando una qualsiasi competizione d’atletica leggera – a parità di impegno e preparazione, non tutti possono ottenere uguali prestazioni.

Una velocità che, come qualsiasi altro parametro, può essere allenata fino a incontrare il limite fisico che ognuno di noi ha trascritto nei suoi geni: la qualità delle fibre muscolari e la frazione di quelle veloci e di quelle resistenti allo sforzo prolungato varia da individuo a individuo e – cosa che si evince facilmente osservando una qualsiasi competizione d’atletica leggera – a parità di impegno e preparazione, non tutti possono ottenere uguali prestazioni.